Jeudi 21 novembre 2024 à 20h00 au cinéma Le France de Thonon

Pour sa deuxième séance autour du " Film noir " nous vous invitons cette fois à la projection d'un film captivant et ô combien esthétique : " Le Criminel " d'Orson Welles (1946).

Ce film traite des répercussions de la Seconde Guerre mondiale via la chasse aux anciens responsables nazis : ici, un inspecteur de police chargé de retrouver les criminels de guerre allemands, fait relâcher un ancien chef d'un camp d'extermination, afin de le surveiller pour accéder à son supérieur…

A noter que c'est le premier film hollywoodien à présenter des séquences documentaires sur l'Holocauste.

Un joli casting pour sublimer ce récit avec, entre autres, Orson Welles lui-même, Loretta Young et Edward G. Robinson.

Laurent Le Forestier, professeur de cinéma à Lausanne, invité pour l'analyse partagée de l'œuvre.

Alexandra pour l'équipe du Silencio Club Ciné

«Le Criminel

»

Genre : Film

noir.

Année : 1946

Pays d'origine

: Etats-Unis

Durée : 1h35

mn

Réalisateur

: Orson

Welles

Avec :

Edward

G. Robinson (Monsieur Wilson) , Orson Welles (Pr. Charles

Rankin-

Franz Kindler),

Loretta Young (Mary Longstreet)

L’intrigue :

Wilson,

inspecteur de police chargé de retrouver les criminels de guerre

allemands, fait relâcher Meinike, ancien chef d'un camp

d'extermination, et le surveille jusqu’à Harper, village américain

où l'Allemand retrouve son ancien supérieur, Franz Kindler.

Franz, vivant sous le nom de Charles Rankin, est devenu

un honorable professeur de collège et a épousé Mary, fille

du respectable juge Longstreet. Pour éviter les indiscrétions de

Meinike, Charles Rankin le supprime. Wilson mène l’enquête…

Le

film noir:

C’est

une expression française pour décrire d’abord des films de série

B venus des Etats-Unis et produits de 1940 à1960. C’est un

critique français nommé Nino Frank qui donne le nom film noir en

1946 à ces films souvent tournés vite, sombres, violents et

sensuels. Le héros est souvent hanté par son passé, le jouet du

destin, comme dans "Les Tueurs" de Robert Siodmak (1946).

Le Méchant est

sardonique, cynique et sans scrupule. La femme est souvent décrite

comme fatale et cause des ennuis au héros comme dans "Le

Facteur

sonne

toujours deux fois" de Tay Garnett (1946). Ce dernier est un

détective désabusé, alcoolique parfois, sans attache familiale

comme dans "Le Grand Sommeil" de Howard Hawks (1947) sommet

du genre avec son intrigue tortueuse mais finalement sans importance.

La critique sociale est de mise avec son lot de corruption, de vols,

de prostitution mais on épouse le point de vue des marginaux, des

outsiders comme le

dirait le sociologue H.

Becker.

Finalement un genre qui va inspirer de nombreux

réalisateurs comme Roman Polanski avec "Chinatown"

(1974) ou Paul Verhoeven avec "Basic

Instinct"

(1992).

Le

contexte :

Les

films d'après guerre regorgent de films antinazis. Mais les

réalisateurs n'avaient que peu de liberté quant à leur traitement

du sujet. Ainsi, John Huston ayant refusé le projet, Orson Welles

accepta de tourner ce qui serait son troisième film. Il le regretta,

déclarant même qu'il s'agissait de son plus mauvais film.

Autocritique un peu sévère comme pourra en juger le spectateur.

Orson Welles (1915-1985 Etats-Unis):

Il

n’a tourné que 13 films mais qui ont laissé des traces : "Citizen

Kane" (1941) considéré par beaucoup comme le plus grand film

de l’histoire du cinéma, "La Soif du Mal" (1958) avec son

fameux plan séquence de 3’30, "La Splendeur des

Amberson" (1942) ou "La Dame de Shangaï" (1947). Il a

eu maille à partir avec les studios et beaucoup de ses films ont été

remontés contre son gré.

Il est aussi l’auteur d’une

émission radiophonique "La Guerre des Mondes" (1939) qui

aurait créé une panique aux Etats Unis (ce

qui

est

faux).

Et finalement la légende de Welles,

c’est une volonté farouche de faire des films comme il l’entend:

jeu des acteurs outranciers, décors déstructurés...

Jean-Pierre et Céline pour l'équipe du Silencio Club Ciné

Après la projection: L'analyse de Laurent Le Forestier

Le film est peu cité parmi les films noirs, peu aimé par Welles (réalisé très vite après 2 échecs, Le Criminel lui permet de prouver qu’il sait être efficace sans être onéreux même avec un film de genre). Mais il mérite mieux : ouverture avec une vraie ambiance de film noir (car ce qui caractérise le film noir est aussi son ambiance, en plus de la dimension criminelle et psychologique), à la Welles avec des très longs plans compliqués.

Début qui fonctionne, comme dans le film noir, sur la rétention d’informations (quel crime ? qui en est le responsable ?). Ici, on cache que le crime est… le judéocide ! Quant au responsable, le film est tout de même étonnant, car s’il y a une personne responsable (The Stranger, le titre original), il montre que ce coupable a réussi à tranquillement s’acclimater aux USA d’après-guerre. Il faut préciser que Welles est très politisé, qu’il a fait fin 1944 une conférence sur « la survie du fascisme ». Cette survie est aussi un des enjeux du film : Kindler peut survivre parce qu’il lui est facile (!!!) de se fondre dans la petite société US (Welles invente une ville - Harper, qui n’existe pas - qu’il veut représentative de n’importe quelle ville US) - sous-entendu, le fascisme est aussi en nous.

Il faut ajouter à ce sujet que The Stranger est le 1er film de fiction à insérer des images documentaires du judéocide, images montrées lors du procès de Nuremberg. On les montre au personnage féminin, celui qui nous représente : à la fois hostile au fascisme, mais en même temps un peu complice - les images doivent la convaincre de l’horreur du fascisme qui est parmi nous, et donc doivent aussi nous convaincre. Welles voulait d’ailleurs aller plus loin dans le côté traque des nazis, cachés grâce à des complaisances (une partie tournée en Amérique du Sud a été supprimée par le producteur)

La survie du fasciste/fascisme est due à la fois aux caractéristiques de la vie US (fascisme… par exemple y a -t-il un seul noir dans cette ville ?), mais aussi aux « qualités » de Kindler, grand manipulateur (comme souvent chez Welles); C’est le trait qui le caractérise : il manipule sa femme (au propre et au figuré) , mais il joue aussi des mains pour étrangler (et sa manipulation de sa femme a aussi des répercussions au niveau du cou : le collier qui casse), pour réparer l’église, etc. L’idée de la manipulation se retrouve aussi chez l’épicier joueur de dames…

Mais comme dans bcp de films noirs, son habileté ne résiste pas au refoulé, à l’inconscient - le film noir est très marqué par le « freudisme » comme on dit alors aux USA. De fait, il se dénonce par une sorte de lapsus (là encore très politique : Marx est juif avant d’être allemand !!!).

Comme dans le film noir, l’enquête n’est pas menée par la police, mais par un enquêteur « privé » (Commission contre les crimes de guerre), qui, comme dans le film noir (voir Bogart), n’est ni jeune, ni beau mais brille par son intelligence. Ici, il faut noter qu’il est aussi manipulateur (il manipule aussi la femme !). Seule réelle entorse par rapport au film noir : pas de femme fatale, ou criminelle. Au contraire, comme souvent chez Welles, une femme qui doit s’émanciper du contrôle masculin (et en particulier marital).

Encore une fois, cette femme représente le public de l’époque, à la fois hostile et un peu complaisant à l’égard du fascisme (on recycle le nazisme - mouvement qui commence partout dès 1946, aux USA comme… en Allemagne - voir le livre de Chapoutot, Libres d’obéir- et les anciens nazis qui deviennent rapidement des cadres du management allemand).

La fin est assez symbolique, sur ce plan : l’ange du bien tue Kindler, mais ainsi Kindler détruit l’ange du bien, qui chute du clocher. Le bien est définitivement mort avec le nazisme, malgré sa chute, et cette disparition du bien nous affecte tous.

Sur le plan « esthétique », le film brille par quelques très longs plans, qui servent notamment à créer de la tension, mais aussi à soustraire des informations (en créant du hors champ). Des effets d’éclairage très contrastés (très « film noir »), jouent bcp sur l’opposition ombre/lumière sur les visages : idée fondamentale que le bien et le mal s’opposent moins qu’ils cohabitent, en tout le monde (Kindler comme sa femme), partout (la ville, le monde).

Pour Welles, le film est une réussite financière : après 2 films à gros budget qui sont des échecs (Citizen Kane et La splendeur des Amberson), c’est un film à petit budget, qu’il finit de tourner avec 10 jours d’avance, et qui est donc très rentable. Cela lui permettra de réaliser à peu près tranquillement La Dame de Shangaï.

Commentaire de spectateurs:

"En conclusion, on peut dire qu'un mauvais film d'Orson Welles (selon lui-même) reste un très bon film!" (Jean).

"Bon film!" (Jean-Pierre)

Merci aux spectateurs qui ont bravé la tempête pour assister à la séance!

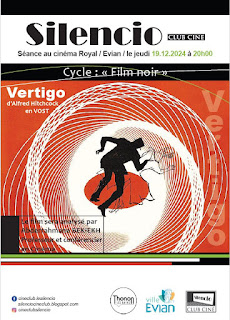

Le cycle «Films noirs » se termine Jeudi 19 décembre à 20h au Cinéma Royal à Evian) avec:

Vertigo,

Alfred Hitchcock, 1958

(Présentation

Abderrahmane

Bekiekh)